資格の大原では、毎年数多くの受講生を合格に導いています。

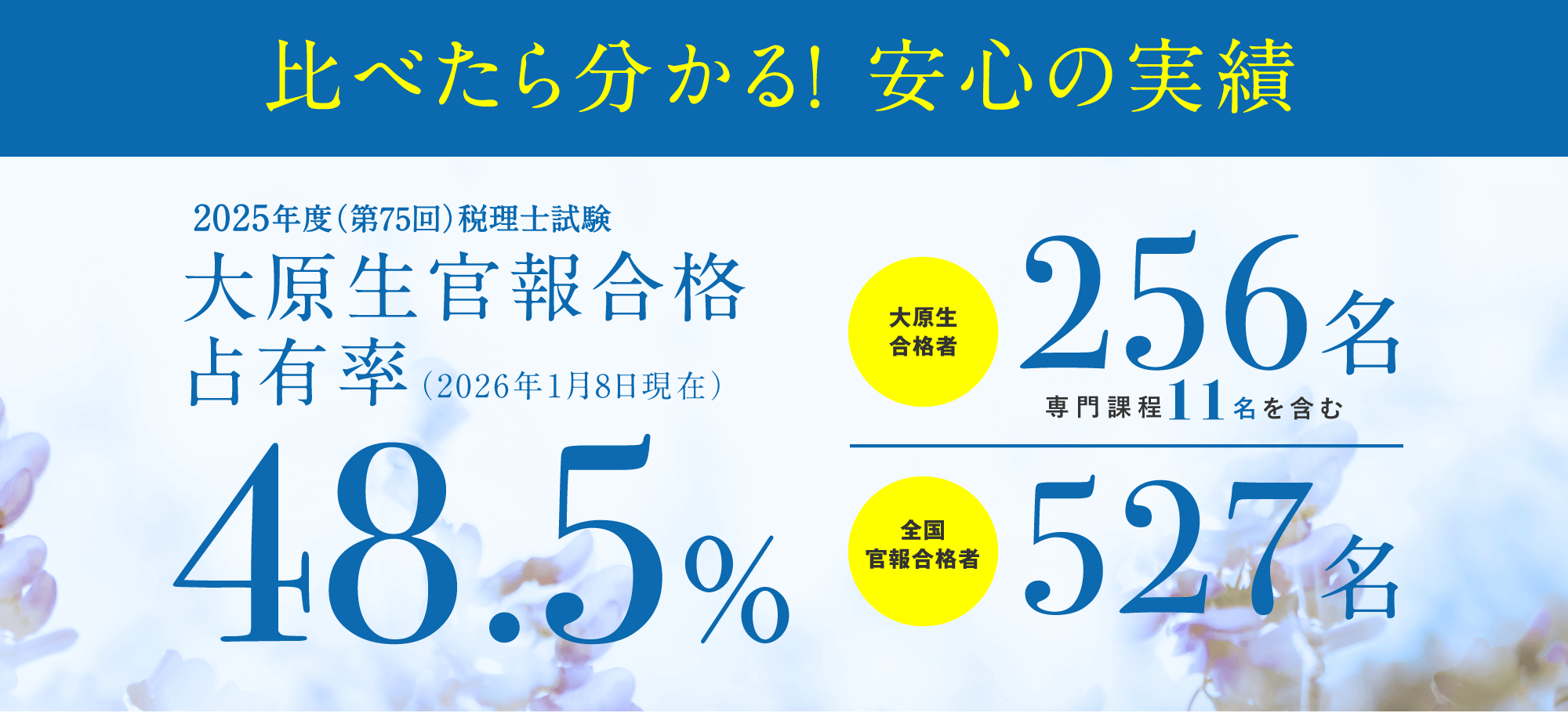

その実績は官報合格占有率にも表れています。

2025年度(第75回)税理士試験における大原生の官報合格占有率は48.5%を記録!

※大原生合格者は、全国大原グループにおいて合格するための授業、模擬試験等がすべて含まれたコースで、税理士試験合格に必要な受験科目の過半数を受講した方を対象としています。

●資格の大原の合格実績には、公開試験のみの受講生、出版教材のみの購入者、資料請求者、情報提供のみの登録者、無料の役務提供者は一切含まれておりません。

大原で官報合格できました!

※2024年度(第74回)税理士試で合格された方の合格体験記となります。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

大学で簿記の授業を受講し、日商簿記検定3級、日商簿記検定2級を取得した際に、大原の税理士講座の先生が授業担当していたという縁がありました。そこで大原の税理士講座の先生から、税理士の仕事内容や魅力や難易度などを伺ったのがきっかけです。当時は、コロナ禍ということもあり学校に行くことも制限されており、時間に余裕があったため、挑戦したい気持ちが生まれ、受験しようと考えました。

学習方法とコツ

税法科目や財務諸表論については理論暗記があります。理論の暗記については少しでもいいので毎日、暗記するようにしていました。

また、授業で理解しきれないところや、計算問題の解答の仕方、内容が難解な理論については担当の先生に何度も質問にいき、できるだけ構造理解して暗記する負担を減らしていました。また、勉強中はお腹がとても空いてしまい集中できないことが多々ありましたので、お菓子を常備していました。

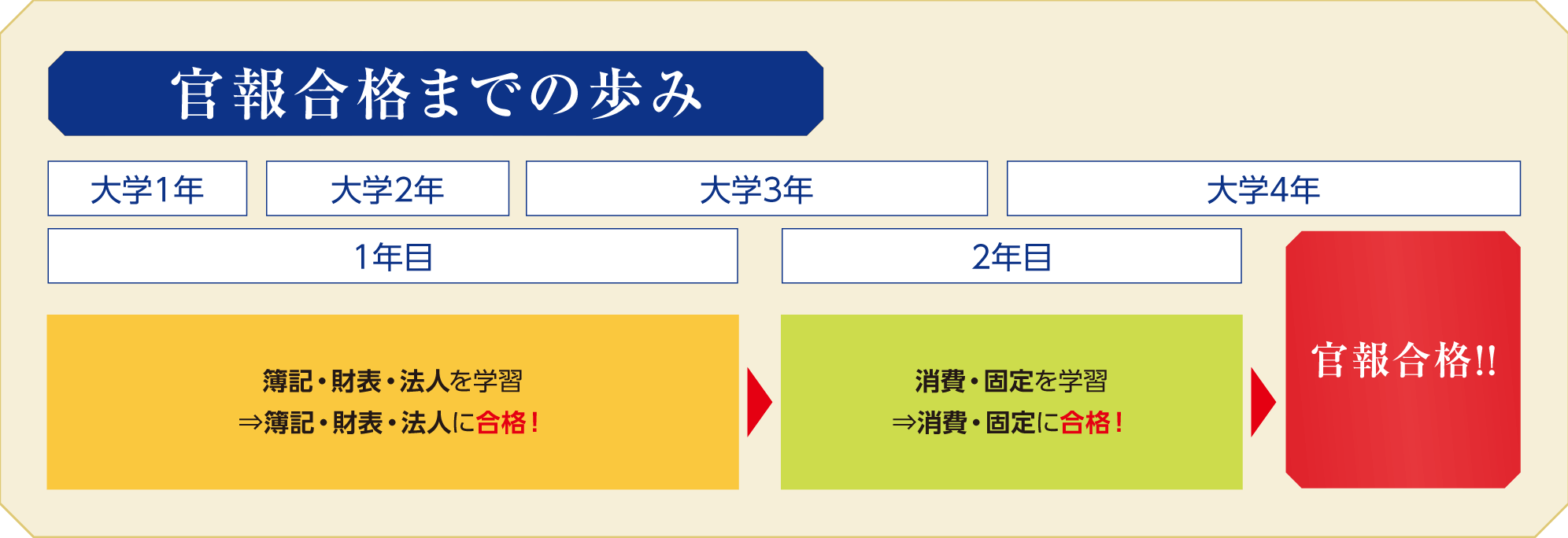

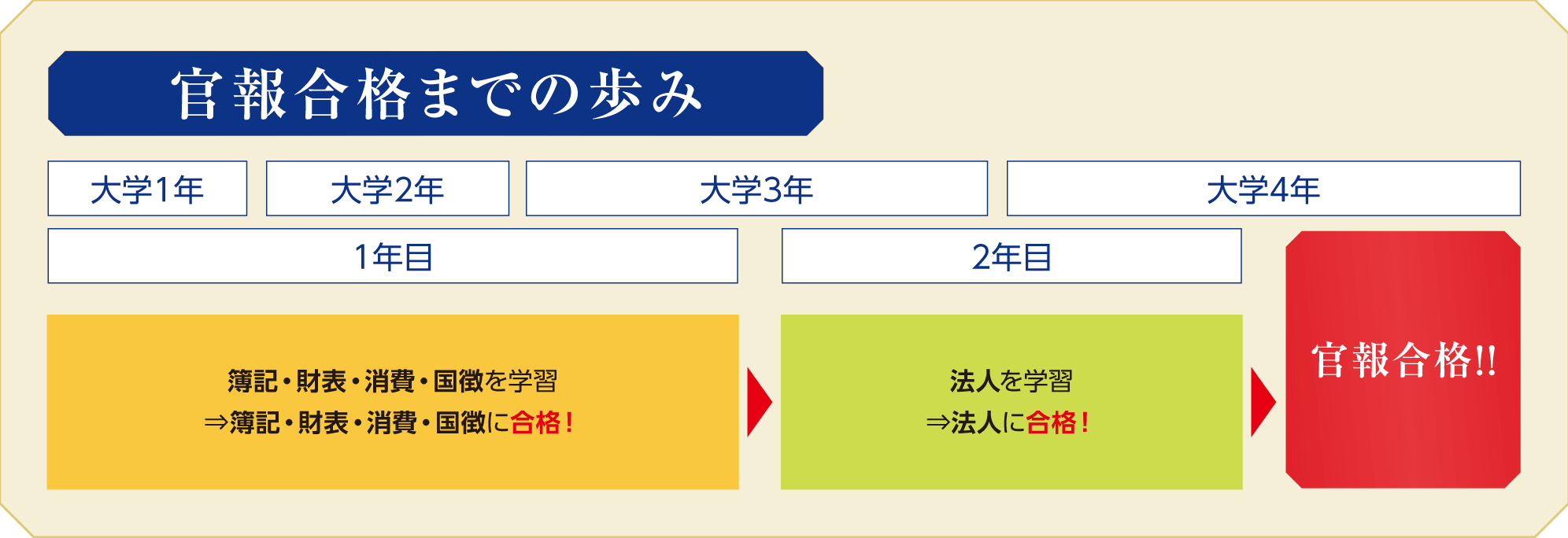

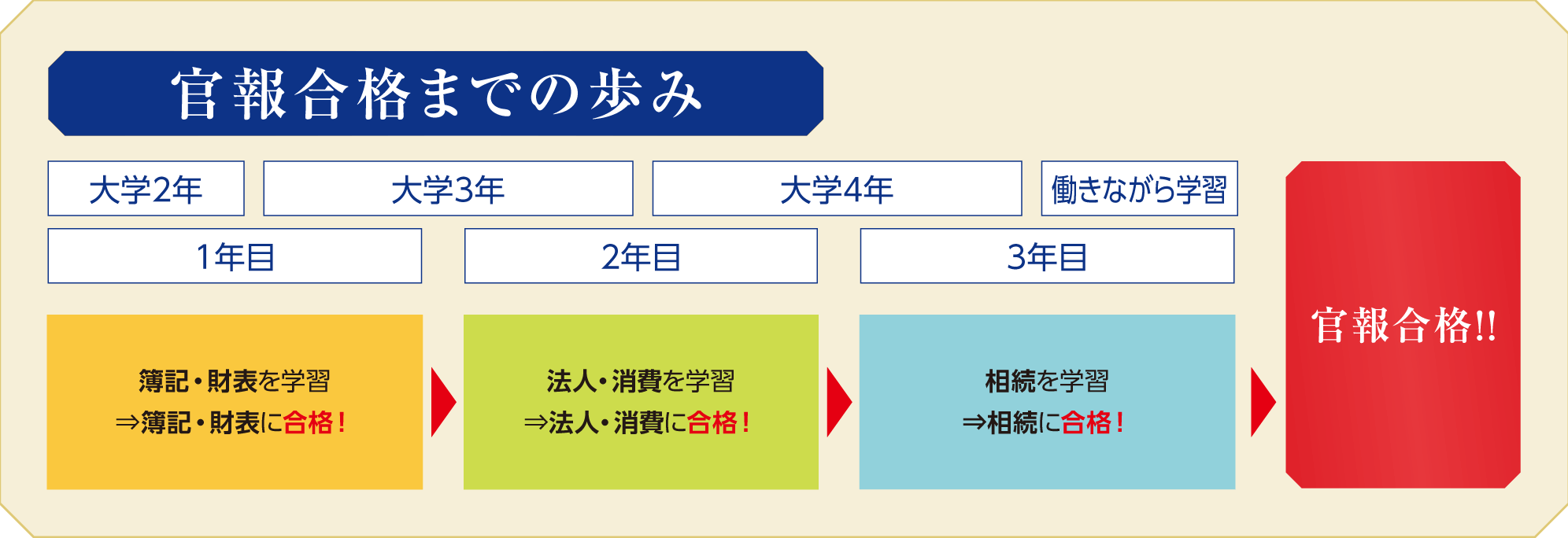

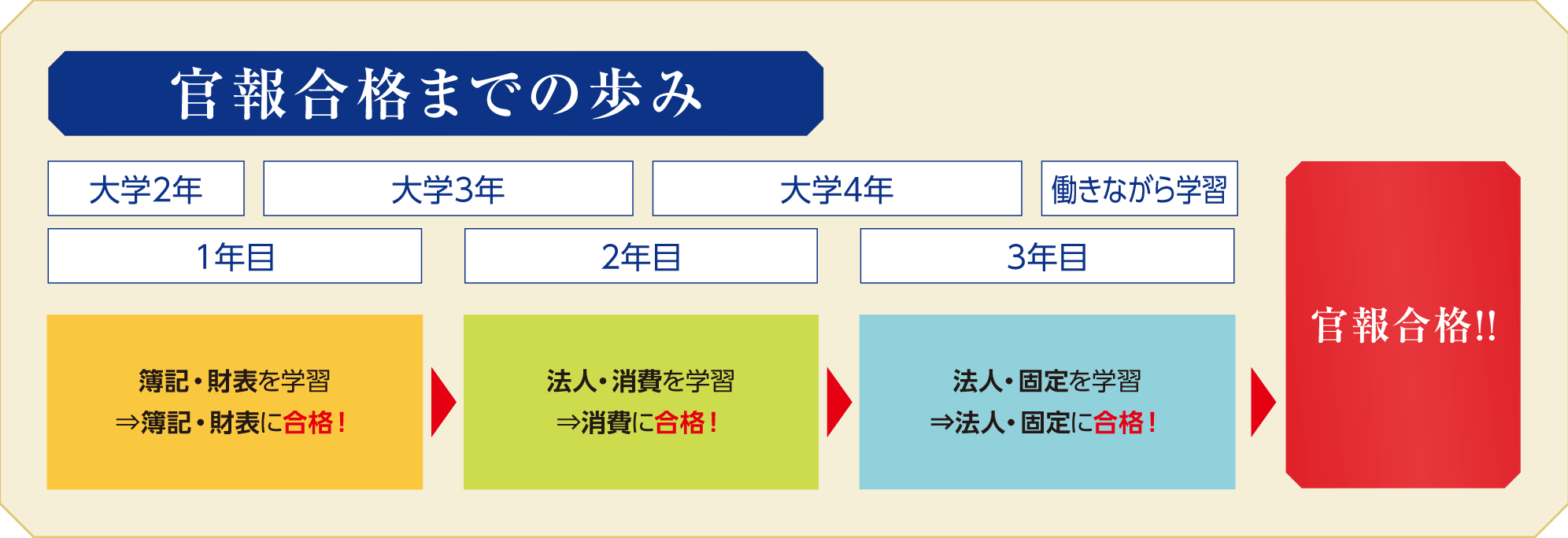

官報合格までの歩み

1年目は、簿記論と財務諸表論については日商簿記2級の延長であると考え選択しました。法人税法については官報合格する上で一番ハードルが高いと考え、なるべく早く段階で合格をしておこうと考え選択しました。

2年目は、消費税法については一番馴染みがある税金でしたので選択しました。また、固定資産税については前年の合格発表後から受講を始めて受かりやすい科目であると考えて選択しました。

大原を選んだ理由と良かった所

答練の数が多く本試験当日に実力を発揮することができることが、大原を受講する上で一番良かったことです。また、授業の進行スピードが私には丁度よく、テキストも非常にわかりやすく制作されており、何不自由なく授業に集中できたところも良かったです。そして、授業やテキストの内容でわからないことがあっても、講師の方が丁寧に回答していただけるため、消化不良なく本試験を受けることができました。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

大学の授業で会計に興味を持ち、簿記3級を取得したことがきっかけとなります。将来は独立したいと考えており、税理士は独立しやすいと聞いて興味をもち調べてみました。調べたところ、高い専門性を持ち、経営者と向き合い、会社の成長に貢献できる税理士という職に魅力を感じ目指すこととなりました。また、公認会計士を目指す選択肢もありましたが、企業や経営者により深く寄り添える税理士の方が自分に合っていると思い、税理士を選択しました。

学習方法とコツ

勉強時間に波を作らないことを意識していました。勉強時間に波があると「今日くらいは…」と甘えてしまいます。毎日同じ勉強時間を確保していると、勉強が日常生活に溶け込み、勉強をサボることに対して不安を覚えるようになります。これが、継続的な学習へと繋がります。また、授業前に軽い予習をするようにしていました。事前に疑問点を明確にしてから授業に臨むことで、授業の理解度が向上しました。

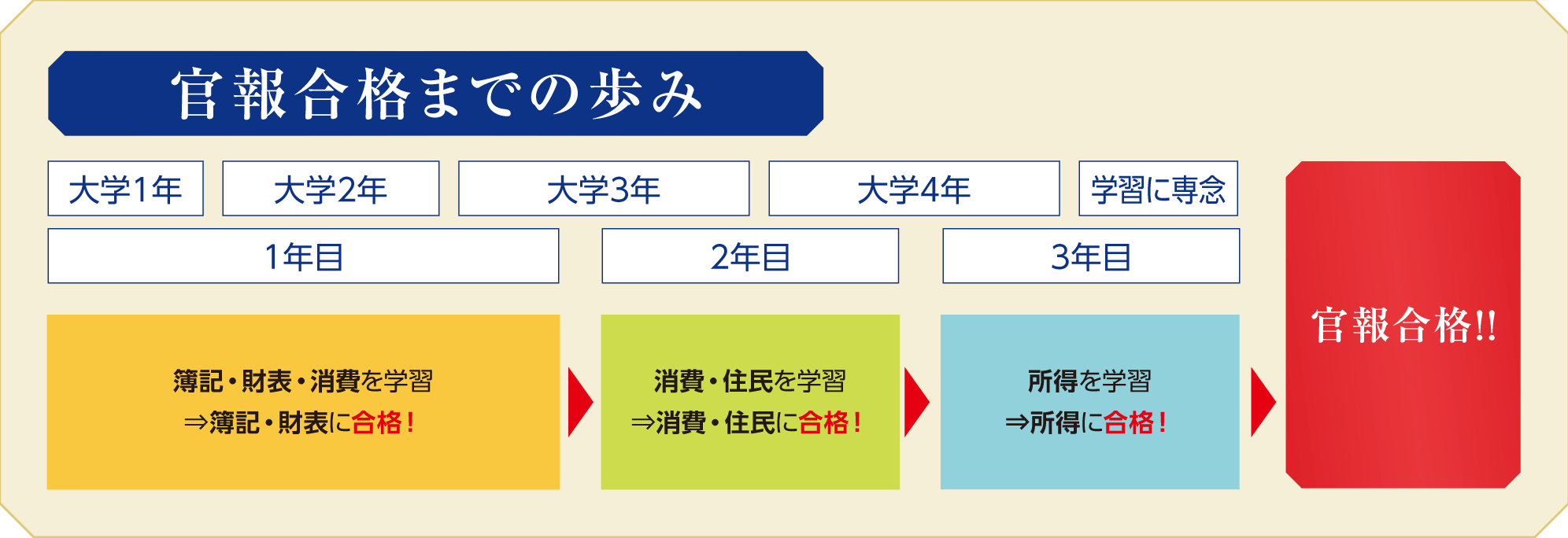

官報合格までの歩み

1年目は、簿記論と財務諸表論は必須科目であり、同時学習が効率的であったため最初に選択しました。簿記論と財務諸表論を大学2年の8月までに仕上げ、9月からは消費税法を追加しました。消費税法は、実務での使用頻度が極めて高いことと、身近な税金でもあり興味があったため選択しました。さらに、1月時点でまだ学習に余裕があったこと、そして理論が得意なことから国税徴収法を追加しました。

2年目は、選択必須科目である、法人税法か所得税法を選択する必要がありましたが、大学生で勉強時間が確保しやすいこと、実務での使用頻度が極めて高いことから、法人税法を選択しました。

大原を選んだ理由と良かった所

税理士試験合格者の占有率がトップであり、友人から大原の学習サポートの手厚さについて聞いていたので、大原を選びました。大原独自のテキストは、ポイントが整理され、図解も多いため学習がしやすかったです。問題集も解説が豊富なため、実力の向上に繋がりました。講師の方々はどなたも税理士試験のプロフェッショナルで、「この先生についていけば合格できる」という安心感がありました。私は通信講座でしたが、リモート面談や電話相談等がいつでもできる環境が整っていたので、安心して学習を進めることができました。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

新卒で入社した会社で長く勤めていたのですが、大企業が故に安定はしているものの20年後、30年後の将来のキャリアについて考えた際に、より専門的かつ長期で働ける仕事をしたいと思い資格を取得することに決めました。そこで、親族が税理士として働いており、税理士の仕事内容や働き方に魅力を感じ税理士を目指すことに決めました。

学習方法とコツ

最も大事にしていたことは、学習した内容を完璧にすることです。具体的な学習内容としては、計算は基礎期に問題集を3回、実判以降の直前期は答練の解き直し→ミスした箇所をテキストで確認、ということを繰り返しました。理論暗記は、大原のカリキュラムに従い、基礎期に宿題範囲をしっかりと覚え、再暗記のタイミングまで過去の理論には触れませんでした。暗記方法は声に出して読む方法でした。理論を再暗記してからは計算問題に時間を割きたかったので、理論の回転は1週間に1回転程度にしつつ、理論テキストの解説を読み込むことで、内容の理解に努めました。

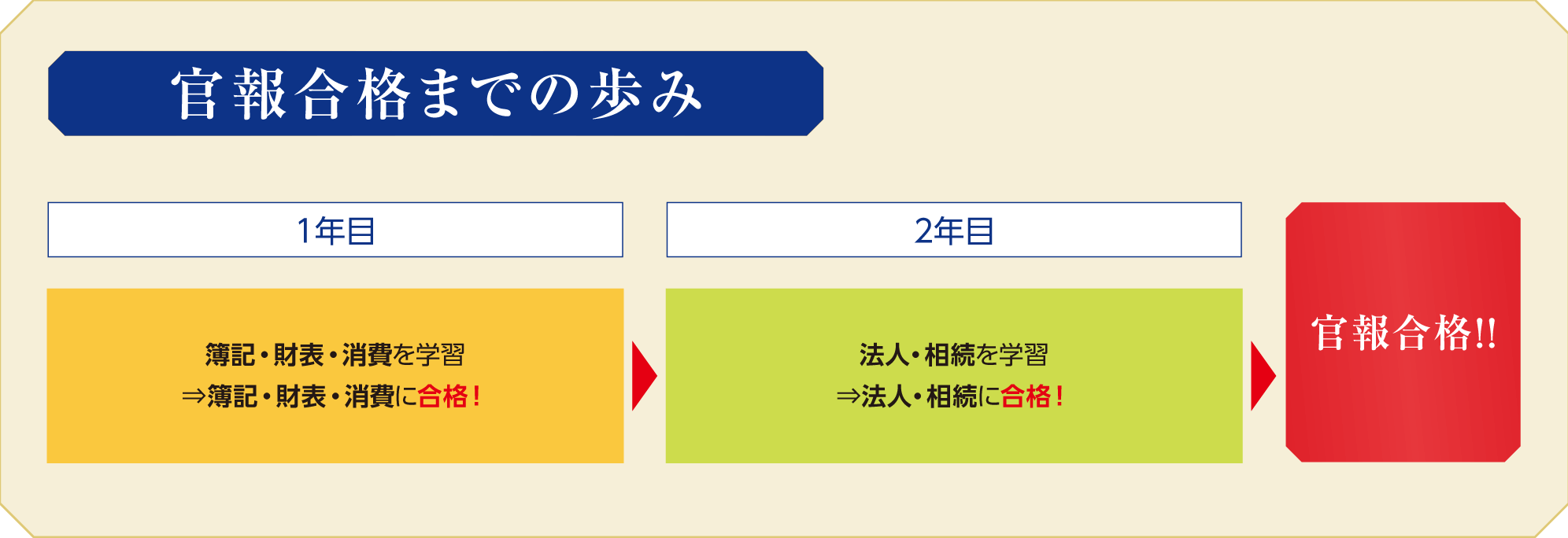

官報合格までの歩み

2年間で学習に専念して5科目を取り切ること、簿財の他には実務に役立ちそうな法人・相続・消費を選択すると決めていたので、その目標を踏まえてスケジュールを組みました。学習開始時点で簿記の知識は"ほぼゼロ"だったので、1年目は簿記論・財務諸表論を軸として、学習量の観点から消費税法を選択しました。2年目は残りの法人税法・相続税法を選択しました。この様にスケジュールを設定したことで、複数科目でも試験日を1日にまとめることができ、集中力を切らさず試験を受け切ることができたため、個人的には良かったです。

大原を選んだ理由と良かった所

受講相談の際に親切に対応してくださったこと、教材が見やすかったことから大原に決めました。実際に大原に通ってみて、どの先生も相談に対して的確なアドバイスをくださり、学習上の疑問点や不安点を解消することが出来ました。また、大原の教材は本試験の分析がしっかりとされています。2度の試験の中で、大原の答練等で対策した項目が似たような形式で出題されたこともあり、かなりアドバンテージになったのではと思っています。結果として大原を選んだことで、当初の目標であった短期合格を達成できたので良かったです。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

大学1年生のときに、大学の講義で日商簿記2級に合格したことを機に、なにか簿記関連の資格を取得して就活を有利に進めたいなと思ったことがきっかけです。当初は簿記1級を考えていたのですが、簿記関連の資格で税理士試験の科目である簿記論・財務諸表論を大原の先生に勧めていただき受講していくうちに、自然と税理士を目指すようになりました。特に税理士試験の特徴である、科目合格制度は私の性根にあっており、3年間で1~2科目ずつ取得することが出来ました。また、1年で1~2科目ずつの受講であるため、自分の貯金から支払うことが出来て、経済的にも比較的取得しやすい科目ではないかなと思います。それぞれのライフスタイルに合わせて、取得が目指せる科目であり、非常にその点は魅力的であると思慮いたします。

学習方法とコツ

税理士試験は1年に1回しかないため、勉強期間はマラソンのように長く、ときには怠けてしまうときや、結果が振るわない時期もあると思います。私自身、満足いく結果を得られた模試は本当にないです…毎回やらかしておりました。毎回、七転び八起きの精神で取り組むのが大切なのではないかと思慮いたします。勉強方法は、各々の合うスタイルがあると思いますが、税法の理論暗記は頭の中に理サブを開けてからが勝負なのかなと思っております。例えば、この事例が出てきたときに、「適用される規定」→「その適用を受けるための手続規定」は一瞬で思いつくのは勿論のこと、事例にあてはめられるようにしていかなくてはいけないので、理論の理解も非常に大切です。せっかく覚えていても、的外れな回答を書いてしまうと、配点が来ないのは非常にもったいないです。

官報合格までの歩み

1年目は、簿記論・財務諸表論を受講いたしました。大学2年生の5月から簿財一発合格コースで勉強し、大学3年生の8月に試験を受験しました。直近で日商簿記2級を取得していたことから、初めは会計科目の簿記論・財務諸表論を勉強いたしました。2年目は、法人税法・消費税法を受講いたしました。所属していたゼミの教授に相談させていただき、2科目受験することにいたしました。法人税法と消費税法は実務でもよく使い、主要科目でもあるとお聞きしたため、それならやってみようと思った次第です。3年目は、相続税法を勉強いたしました。所得税法と悩んだのですが、相続税法は法人税法ともリンクすること、また、相続税法は猛者が多いと聞いていたので、それならやってみようと思った次第です。

大原を選んだ理由と良かった所

私自身、勤勉な方ではないです。要領も悪く、勉強時間も普通の人の2~3倍はかかっていると思います。そんな私でも、受かることが出来たのは辛い受験時代を支えていただいた大原の講師の皆様のお力添えがあってこそだと思っております。大原のテキストは実務のことが全然わからない学生時代の私でも理解することが出来ました。また、大原の講師の方々には、勉強面だけではなく精神面も支えていただきました。試験勉強中は辛いことも多々あるかと思います。そんなときは、今受講されていらっしゃる講師の方に相談したり、来校が出来ない方はお電話(質問受付時間)にご相談される等、講師の方々に悩みをお話しすると気持ちが軽くなると思います!精神面・勉強面共に支えていただいたからこそだと思っております。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

税理士を目指した理由は、コンサルティング業務に従事したいと考えていたからです。税理士として働くのであれば、顧問のお客様から税務に限らず様々な相談があると思います。受けた相談を解決し、お客様の利益となり喜んでいただくのは非常に働き甲斐があると思ったことが税理士を志した理由となります。また、この業務を企業に属することなく独立してできることに大きな魅力を感じました。

学習方法とコツ

基礎と基本を大事にして勉強していました。周りには外部教材を買ったりする人もいましたが、そういったものは買いませんでした。そのかわり毎回の小テストや確認テストを全力で取り組み、一度も手を抜かずにやっていたことが結果に繋がったかなと思います。自分はだらけやすい性格なので、一度でも緩めてハードルを下げるとそのまま悪い方向に行く気がしたのでそういう心持ちでいました。長い試験になるので、モチベーションに左右されず、自分の中の当たり前の基準を高めに維持できたことが合格できた大きな要因だと思います。

官報合格までの歩み

1年目は、大学生に最適なカリキュラムの簿財一括合格コースがあったので、簿記論と財務諸表論の勉強から始めました。勉強が順調だったこともあり、税法を一つ加えようと思いボリューム等を考慮して消費税法を追加しました。2年目は、本試験での消費税法の力不足を感じ、試験後すぐに勉強を始めました。1月からは、余裕があったため、ミニ税法の住民税を追加しました。3年目は、所得税法を選びました。当初は、大学院で免除を受ける道も考えていたので、9月からは勉強していませんでした。しかし、消費税法・住民税の合格を受け、先生方と相談した結果、12月中頃から住民税と学習範囲が重なる部分がある所得税法を受講し始めました。

大原を選んだ理由と良かった所

大原で勉強していて良かったことは、親身になって相談にのっていただけたことです。私は、科目選びのタイミングは必ず相談に行っていましたし、授業の中での疑問点や勉強の仕方も相談していました。相談することで、自分が合格するために何が不足していてどう補えばいいかが明確にできたことは、合格するのに大事なことだと思うので非常に助かりました。

詳しく見る

税理士を目指したきっかけ

大学入学後に始めた簿記の学習が私に向いていると感じ、簿記で学習したことが活かせる仕事をしたいと思いました。簿記を活かせる仕事を調べていく中で、公認会計士と税理士という資格を知りました。それぞれの資格を調べていく中で、大企業の監査よりも、中小企業の経営者の方の相談役として、寄り添っていける税理士の方が私に向いているなと感じ税理士を選びました。

学習方法とコツ

税理士試験を勉強する上で、重要なことは理解を後回しにしないことと、反復学習を徹底することだと思います。私は、その週に学習した内容については次の授業までに復習をし、翌週への積み残しを作らないようにしていました。また、学習用教材についても様々なものに手を出すのではなく、授業で配布された教材を繰り返し解き理解を深めるようにしていました。その他、不明点等があったときはすぐに先生に質問に行き、その場で疑問を解消するようにしていました。

官報合格までの歩み

1年目は、簿記一級を取得していたこともあり、その学習を活かすために会計科目である簿記論と財務諸表論を選択しました。

2年目は、大学3回生だったこともあり、実務で必ず使うことになる法人税法と消費税法の2科目を時間のある学生のうちに取得したいと思い選択しました。

3年目は、2年目に不合格だった法人税法を継続して学習しました。また、2年目の学習で法人税法のボリュームの大きさを感じたので、ボリュームの小さい固定資産税を最後の科目として選びました。

大原を選んだ理由と良かった所

大原を選んだ理由は、資格試験において圧倒的な合格実績があったからです。実際に通ってみて良かったことは、教材が非常にわかりやすかったことです。初学の科目でも大原を信じて学習すれば必ず合格できると思い学習を続けることができました。また、講師の先生方が授業中に生じた疑問点だけでなく、学習スケジュールの調整など、様々なことにも親身に相談に乗ってくださったことも大原を選んで良かった点だと思います。

資格の講座以外の学習スタイル

大原学園グループでは、この他にも資格を取得できる学習スタイルをご用意しています。